久々に「歴史遺産」に触れたくなった

明治20年(1886年)に供用が開始された岐阜~大垣間の「東海道線」

「旧揖斐川橋梁(国指定重要文化財)」をメインに“ねじりまんぽ”を見聞に出かけた

西(左)から順に計画を立てたのだが、最後の“ねじりまんぽ”を失念

セローで8時頃自宅を出る

街かど屋岐阜柳津店

まずは朝ごはん

レポートは▼

甲大門西橋梁

国道21号線「和合新町交差点」から少々北上

通学路なので土日祝を除く7:30~8:30は通行止め

入口

見事な“ねじり”っぷりに見える

レンガを積むにあたっては直交している方が強度が高いため

そのため斜めに通ってる道から見ると捻れて見える

宮東橋梁

こちらは“捻って”いるようには見えないが、水路と並行している珍しい橋梁

上部はコンクリートで補修されているものの、美しいレンガ積みに明治の職人魂を見た

中で黒と黄色のところはレールで補強されている

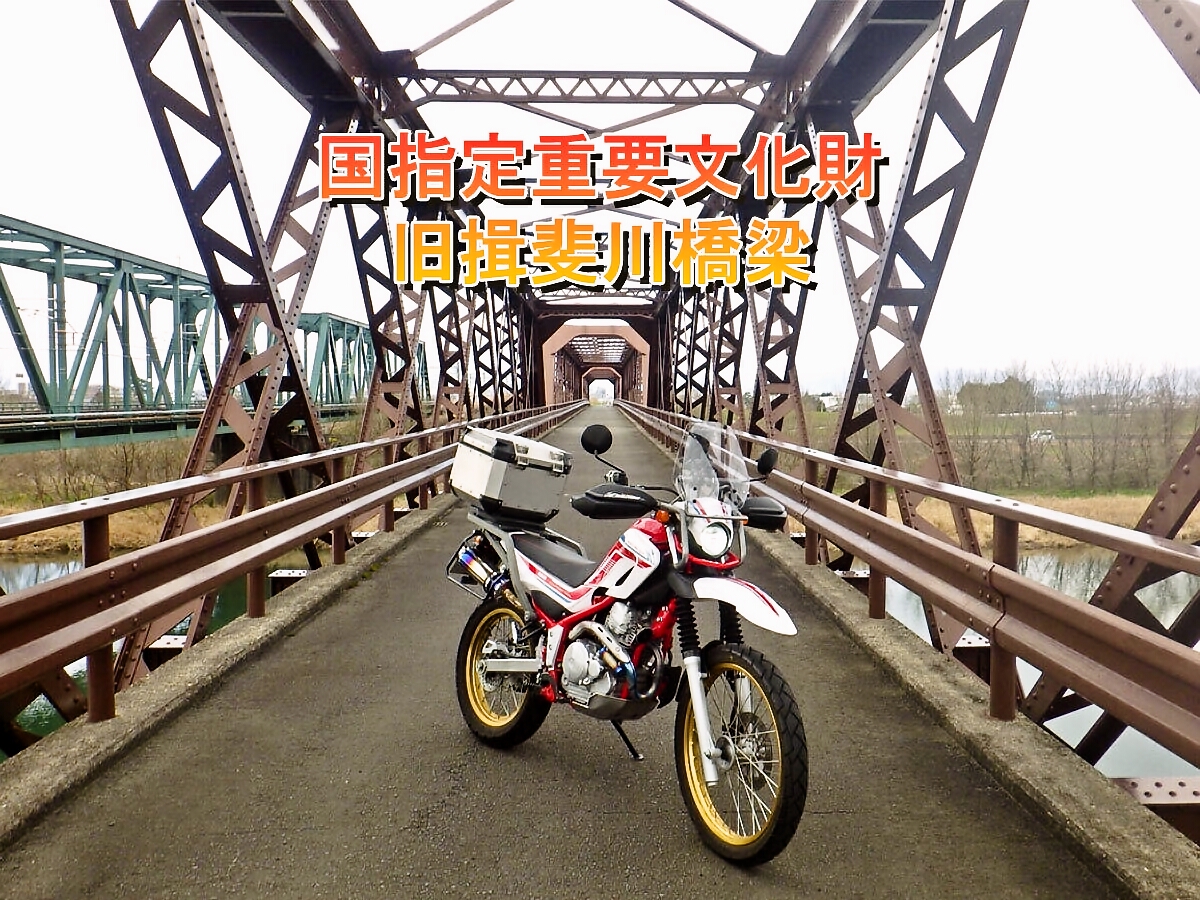

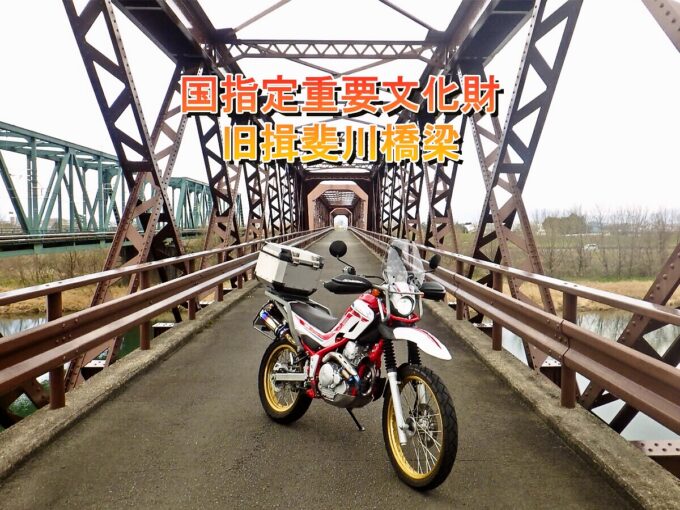

旧揖斐川橋梁

旧揖斐川橋梁を渡る前に“車止め”

四輪はダメだが二輪はOK

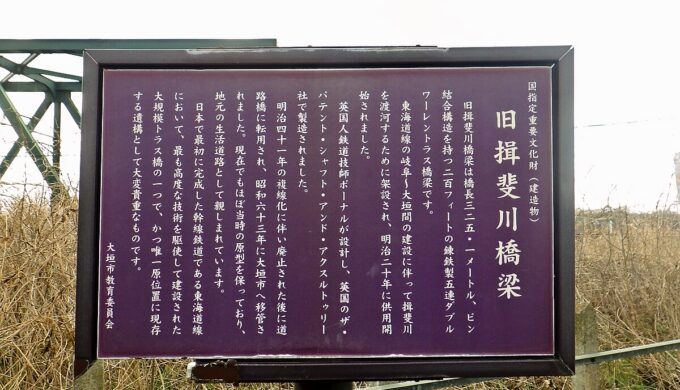

国指定重要文化財(建造物)

旧揖斐川橋梁

旧揖斐川橋梁は橋長325.1m、ピン結合構造を持つ200フィートの錬鉄製五連ダブルワーレンス橋梁です

東海道線の岐阜~大垣間の建設に伴って揖斐川を渡河するために架設され、明治20年に供用開始されました

英国人鉄道技師ポーナルが設計し、英国のザ・パテント・シャフト・アンド・アクスルトゥリー社で製造されました

明治41年の複線化に伴い廃止された後に道路橋に転用され、昭和63年に大垣市へ移管されました

現在でもほぼ当時の原型を保っており、地元の生活道路として親しまれています

日本で最初に完成した幹線鉄道である東海道線において、最も高度な技術を駆使して建設された大規模トラス橋の一つで、かつ唯一原位置に現存する遺構として大変貴重なものです

大垣市教育委員会

って書いてある▼

散歩やジョギング訪れた人がチラホラ

ソロソロと渡ってみる

行儀悪いが、途中でアイキャッチを撮る

場所は▼

乙中吹橋梁

これまでのポイントはほとんど“出入り”がなかったのだが、ここ「乙中吹橋梁」は交通量が多い

軽自動車や小型の四輪ばかりだが、生活道路として活躍している

トンネルの方向と鉄道のそれが直角なので“捻れて”はおらず

この後の斜めに交差する「甲中吹橋梁」の“ねじりまんぽ”を失念してしまった

揖斐川沿いに南下して安八ICからばびゅ~んで帰路につく